Il est dans l’air du temps de considérer les épisodes troubles que nous vivons aujourd’hui comme une réplique à ce que furent hier les « années folles » de l’entre-deux guerres. Ce n’est pas une perspective encourageante, car cet entracte convulsif de vingt ans tout juste (1919/1939), loin d’être seulement une explosion des libertés, un foisonnement des innovations, une envolée du progrès, allait déboucher sur le festival de boucherie et d’horreur que nous savons, suite logique de son échec. Peut-on recréer un ordre universel, alors que la moitié de la planète reste sous le joug colonial ? Rétablir la stabilité alors que quatre empires viennent de disparaître, deux d’entre eux, Russie et Allemagne, ne se voyant nullement comme des vaincus, et que le statut des deux «superpuissances» coloniales est ébranlé par l’ascension de l’Amérique* ? Quand cette dernière refuse d’adhérer à la Société des Nations qu’elle a patronnée, comment donc garantir la paix ?

Folles ou non, les présentes années sont écervelées, ou décervelées. Mais en 2020, l’heure n’est plus à renifler un séisme attendu, car celui-ci gronde déjà de toutes parts. Pourtant, si le monde revisité est bien devenu universel, l’Occident préfère s’identifier à une « communauté internationale » qui ne l’est pas. Le refus de prendre en compte cette « fracture » est à l’origine de la rage et/ou de la démence de ses élites pensantes, dirigeantes et rugissantes.

Pour ne parler que de nos bons maîtres, nous dispensant ainsi de parler de ses vassaux, aimeriez-vous rencontrer au fond d’une ruelle John Bolton, le schtroumpf grognon, partir en croisière avec Pompeo, le père fouettard de la diplomatie étatsunienne, discuter des droits de l’homme avec Nikkie Halley, la harpie du Conseil de Sécurité ? Que feriez-vous si Trump vous proposait de parler dans un coin tranquille de la gestion de votre plan d’épargne ? Ou d’écrire l’histoire du Moyen-Orient avec Wolfowitz ? Auriez-vous envie d’évoquer l’Irak avec Mme Albright ou Dick Cheney, ou la Palestine avec Jared Kushner ?

Pour comprendre comment on en est arrivé à cette folie, il est essentiel de répondre, quitte à enfoncer les portes ouvertes, à l’interrogation historique du génie qui savait poser les bonnes questions, ce George W. Bush, qui allait imprimer sa marque indélébile à la Maison-Blanche, de 2001 à 2009.

Tandis que Bill, son frivole prédécesseur, avait fait du bureau ovale un jardin secret, et que Barack allait en faire une chaire d’où il prêcherait la paix des Nobel tout en faisant la guerre – par derrière – mieux que quiconque, notre Debeliou (c’est le nom de scène de Bush fils) transformera les lieux en oratoire où l’on marmonne entre bigots de pieuses oraisons avant de prendre les décisions mettant à sac la planète. Bien qu’il n’ait ni découvert l’Amérique ni inventé la poudre, il endossera la géostratégie néoconservatrice du début de millénaire, et le rôle de chef de file des « grandes démocraties ».

Rattrapé sur ses vieux jours par Alzheimer, Ronald Reagan, premier à déclarer « la guerre contre la terreur », ne se souvenait plus avoir été Président. Retiré dans son ranch, Debeliou, lui, consacre ses loisirs à peindre de blancs moutons. C’est un sain divertissement, dont le choix témoigne d’une heureuse nature. Ce « good guy » a manifestement la conscience tranquille : n’a-t-il pas accompli la mission qui lui avait été confiée par le Ciel de guider l’Axe du Bien au milieu de la cohorte des « parias » ? Dans son cocon paisible, comment aurait-il pris la mesure des crimes qu’il a ordonnés et couverts, à l’abri de toute poursuite de la Cour Pénale Internationale ou de ses avatars, le « monde civilisé » et ses succursales n’étant pas de leur compétence. ? Il n’aura jamais soupçonné, même en cauchemar, la haine dont son Amérique est l’objet, de l’arrière-cour latino-américaine à l’Asie éternelle, en passant par la complaisante Europe et ce Grand-Moyen-Orient qui s’étend désormais de la Mauritanie au Pacifique et du sud de la Moscovie à l’équateur africain ? Il mourra sans savoir que l’Amérique est devenue sous son règne l’Etat-voyou par excellence avant de sombrer dans le banditisme « from behind » d’Obama, puis carrément dans le gangstérisme international de l’oncle Donald.

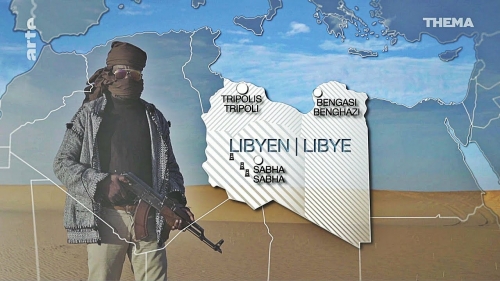

Notre propos d’aujourd’hui n’est pas de faire, comme le veut la mode, une lettre ouverte qu’ils ne liront pas à G. W. Bush et ses ex-acolytes, ses prédécesseurs ou ses successeurs. Il n’est même pas de passer en revue les fioretti du pape de l’Axe du Bien et les florilèges de ses conseillers neocons, dont le cynisme et l’arrogance dépassent l’entendement. Laissant Debeliou à ses petits moutons, on essaiera de répondre in absentia à l’angoisse métaphysique qui le tenaille en 2001 alors qu’il s’apprête à venger les attentats du 11 septembre en semant mort, destruction et chaos dans les sept pays programmés :l’Irak ; la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, l’Afghanistan, le Soudan.

C’est durant cette phase particulièrement fébrile de sa vie intellectuelle, le 20 septembre 2001, que Debeliou, s’adressant au Congrès sérieux comme un Pape, lance à la ville et au monde la question « des Américains » : « Pourquoi des gens peuvent-ils nous haïr, alors que nous sommes si bons ? ». Il fallait y penser et aussi l’oser, mais l’on sait depuis Audiard que c’est à cela que l’on reconnaît les gens que rien n’arrête. Puisqu’aux Etats-Unis on est démocrate même quand on est républicain, car c’est à peu près la même chose, notre tribun répond, sûr de son fait : « Ils haïssent ce qu’ils voient dans cette salle : un gouvernement élu démocratiquement. Leurs chefs sont auto-désignés. Ils haïssent nos libertés, de religion, d’expression, notre droit de voter, de nous rassembler et d’exprimer nos désaccords ».

Sans queue ni tête, cet amalgame entre les «terroristes» du 11 septembre (saoudiens pour la plupart) et les sept pays précédemment mentionnés, est évidemment arbitraire, visant à justifier la « pensée stratégique » qui va inspirer Debeliou dans sa « guerre contre la terreur ». On peut toutefois se demander si, visant les « Etats préoccupants », il n’est pas en train de dénoncer ses propres impostures :

« Nous ne sommes pas dupes de leur feinte piété (…). Ce sont les héritiers de toutes les idéologies sanglantes du XXème siècle. (…) Ils marchent dans la foulée du fascisme, du nazisme et du totalitarisme. Ils suivront ce chemin jusqu’à sa fin, dans la tombe anonyme des mensonges répudiés de l’Histoire ».

Ne dirait-on pas une condamnation des menées néoconservatrices, dont la ceinture verte arabo-musulmane est le théâtre privilégié depuis un quart de siècle ? Signe des temps et du ciel, des Israéliens se poseront la même question, comme Rishon Lezion dans le Yediot Aharonot du 26 juillet 2006 : Pourquoi nous haïssent-ils tant ?

On ne peut s’empêcher de rappeler l’anecdote rapportée en 2007 à la revue Democracy Now par le Général Wesley Clark, ex-commandant en chef des troupes de l’Otan en 1999 en Yougoslavie, lors de la dislocation de celle-ci par les Occidentaux. Quelques jours après le 11 septembre, ce haut responsable se rend au Pentagone, où sévissent alors Donald Rumsfeld et Paul Wolfowitz. Il rapporte un intéressant et surprenant dialogue :

- – Nous avons décidé de partir en guerre contre l’Irak, lui dit-on.

- – En guerre contre l’Irak, mais pourquoi ? demande W. Clark

- – Je ne sais pas. Je pense qu’ils ne savent pas quoi faire d’autre.

- – A-t-on trouvé un lien entre Saddam et Al Qaeda ?

- – Non…Rien de neuf…Ils ont juste pris la décision de faire la guerre contre l’Irak. Sans doute parce qu’on ne sait pas quoi faire des terroristes. Mais nous avons de bons militaires et nous pouvons renverser des gouvernements…

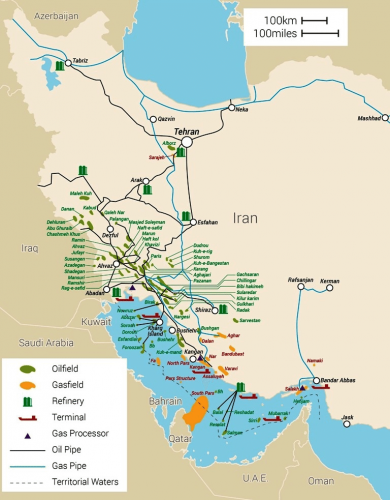

Trois semaines après, on bombarde l’Afghanistan, et le dialogue reprend : Toujours une guerre en Irak ? Réplique : C’est bien pire que ça. Voici un papier expliquant comment nous allons nous emparer de sept pays en cinq ans, l’Irak d’abord, puis la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et, pour finir, l’Iran. C’est ce programme qui est suivi depuis vingt ans.

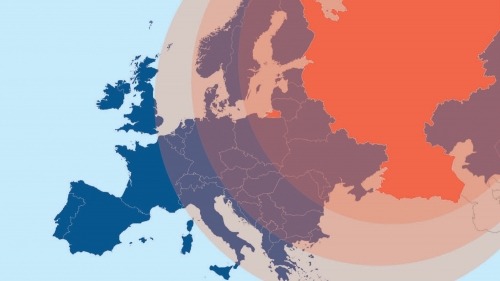

Paul Craig Roberts, journaliste, ancien Secrétaire-adjoint au Trésor de Ronald Reagan, économiste inventeur de la Reaganomics, l’affirme en janvier 2016 : « Le gouvernement des Etats-Unis est l’organisation criminelle la plus achevée de l’histoire humaine». Robert Mac Namara parlera d’un «Etat voyou »…Par leur présence militaire (de 750 à 1200 bases dans tous les recoins du monde), leurs implications officielles passées (en Corée, au Vietnam, enYougoslavie, en Afghanistan, en Irak) ou présentes (Irak, Afghanistan, Pakistan, Somalie, Yémen, Syrie), par leurs ingérences et leurs intimidations secrètes ou avouées (au Moyen-Orient, en Amérique Latine, en Europe, en Asie), ils constituent la plus grande menace contre la paix et la sécurité. Sous laprésidence de G. W. Bush, les forces d’opérations spéciales sévissaient dans 66 pays. En 2010, ce nombre était passé à 75 selon le Washington Post, et à 120 en 2011, selon le Commandement de ces forces. En 2013, on en comptait 134, hormis les guerres conventionnelles et les opérations par drones (de plus en plus fréquentes), le pacifique Obama ayant à son actif une progression de 123%. En 2019/2020, les dépenses militaires US devraient friser les 750 milliards de dollars, soit environ 37 % du total mondial : énorme mais, comme dirait Picsou, « des cacahuètes » pour un pays qui imprime lui-même ses billets !

Paul Craig Roberts, journaliste, ancien Secrétaire-adjoint au Trésor de Ronald Reagan, économiste inventeur de la Reaganomics, l’affirme en janvier 2016 : « Le gouvernement des Etats-Unis est l’organisation criminelle la plus achevée de l’histoire humaine». Robert Mac Namara parlera d’un «Etat voyou »…Par leur présence militaire (de 750 à 1200 bases dans tous les recoins du monde), leurs implications officielles passées (en Corée, au Vietnam, enYougoslavie, en Afghanistan, en Irak) ou présentes (Irak, Afghanistan, Pakistan, Somalie, Yémen, Syrie), par leurs ingérences et leurs intimidations secrètes ou avouées (au Moyen-Orient, en Amérique Latine, en Europe, en Asie), ils constituent la plus grande menace contre la paix et la sécurité. Sous laprésidence de G. W. Bush, les forces d’opérations spéciales sévissaient dans 66 pays. En 2010, ce nombre était passé à 75 selon le Washington Post, et à 120 en 2011, selon le Commandement de ces forces. En 2013, on en comptait 134, hormis les guerres conventionnelles et les opérations par drones (de plus en plus fréquentes), le pacifique Obama ayant à son actif une progression de 123%. En 2019/2020, les dépenses militaires US devraient friser les 750 milliards de dollars, soit environ 37 % du total mondial : énorme mais, comme dirait Picsou, « des cacahuètes » pour un pays qui imprime lui-même ses billets !

Les opérations ne sont pas forcément défensives (face à des menaces contre la présence et les intérêts de l’Amérique), ou ponctuellement offensives (pour le contrôle du pouvoir et l’accès gratuit ou bon marché aux ressources, pétrole en premier). Il s’agit de plus en plus souvent, au Grand Moyen-Orient notamment, de plans d’action préventive, mis en œuvre avec la couverture de médias aux ordres qui se chargent de justifier des crimes de guerre dûment programmés en servant des narratives ad hoc et des infos truquées. Ajoutons à ce bilan les « sanctions » qui arrosent tous les « régimes » qui déplaisent à Washington, soit environ 120 pays de la « communauté internationale ». C’est beaucoup pour un axe du Bien.

Des millions de victimes, de blessés, de réfugiés et déplacés, des trillions de dollars dépensés pour tuer ou détruire, le résultat est accablant, mais il permet de répondre à la question surréaliste de Debeliou. Voilà pourquoi ils vous haïssent tant, Mr Bush and Co.

L’invention de l’Amérique

C’est par hasard que Christophe Colomb débarque le 12 octobre 1492 sur une plage des Caraïbes (dans les actuelles Bahamas, paradis fiscal et centre de blanchiments divers). Il pense être aux Indes, mais on dira après coup qu’il a découvert l’Amérique. Or, c’est déjà fait, des Vikings ayant abordé et exploré ses marges nordiques sept ou huit siècles plus tôt. Et ce « nouveau monde » est loin d’avoir une population clairsemée ou d’implantation récente. Les Amérindiens ont pour ancêtres des vagues de migrants venus d’Asie… quelques dizaines de millénaires plus tôt. Il faudra attendre le 20ème siècle pour que l’on admette qu’à la fin du 15ème les Amériques comptent entre 45 et 80 millions d’habitants, autant que l’Europe (environ 15% du total mondial). Les autochtones seront moins de cinq millions un siècle plus tard, rhume de cerveau et varicelle ayant le dos très large. Qu’est-ce donc si ce n’est pas un génocide, le plus grand de l’histoire ? Centre et sud confondus, c’est mal parti pour les Amérindiens. Avant de n’y voir qu’une lointaine réminiscence, il faudrait interroger les descendants des survivants, là où ils sont encore en nombres conséquents, demander par exemple à Evo Morales ce qu’il en pense…

On dira « oui mais le Nord, ce n’est pas pareil ». En fait un bon siècle plus tard, ce sera le même scénario. Lorsque le « Mayflower » et 120 colons guidés par les « Pères pèlerins » venus d’Europe y touchent terre en novembre 1620, le territoire est habité. Si la prise de contact est pacifique, la prise de possession ressemblera assez vite à un western grandeur nature, où le tir à l’indien sera le sport favori des « gardiens de vaches », pour la distraction des générations futures. Qui d’entre nous, tapi dans l’anonymat des salles obscures, n’a pas applaudi frénétiquement les courageux cow-boys quand ils abattaient à la chaîne des Indiens emplumés tournicotant autour de leurs chariots ?

Indomptables ou denrée rare, les aborigènes seront bientôt remplacés par des esclaves venus d’Afrique. Pour ces derniers, les décennies de supplice seront oubliées sinon absoutes, grâce à la case de l’Oncle Tom et au rêve de Martin Luther King. La ségrégation est-elle pourtant si ancienne qu’il faille l’oublier ?

Bref, le « rêve américain » des immigrants européens se traduira par un cauchemar pour les Amérindiens comme pour les Africains asservis. L’Amérique n’existerait pas sans ce double cauchemar.

Le rêve américain et le mythe de l’Amérique si bonne

Intervenue dans le cadre du rezzou de l’Occident sur la planète, l’ascension irrésistible de l’Amérique, dont le nom usuel illustre l’annexion intellectuelle de deux continents, a fait oublier qu’elle devait son existence au génocide et à la spoliation des Amérindiens, sa prospérité en partie à l’esclavage, puis au pillage des ressources d’autrui. Qu’ils remontent à quatre siècles ou à quarante ans, ces « souvenirs » ne sont plus guère rappelés. Classés parmi les faits accomplis selon la volonté divine ou les miracles de la civilisation européenne, il ne fait pas bon les mentionner, sous peine d’être tenu pour un redoutable pisse-vinaigre.

La diffusion invasive du « rêve américain », génération après génération, est l’un des résultats de l’accession de cette fille de l’Europe au rang de puissance dès la grande guerre. Dans la mythologie, sinon dans la réalité, et à en croire certains historiens, l’intervention de l’Amérique aurait été décisive dans la victoire de 1918, puis dans l’organisation de la paix, avec la création en 1920 de la Société des Nations, ancêtre de l’ONU, grâce au Président Woodrow Wilson.

Mais c’est surtout à la faveur du second conflit mondial que les Etats-Unis sont promus au rang de superpuissance, libératrice, amicale, ouverte et généreuse. Ce cliché aura la vie dure, jusqu’à aujourd’hui, bien qu’il soit battu en brèche. Il fera oublier ce qui doit l’être :

-L’Amérique bonne et pacifique reste le seul pays à avoir trucidé à l’arme atomique trois centaines de milliers de civils, japonais en l’occurrence.

-Elle a une tendance fâcheuse à bombarder avant de libérer ou vice- versa, qu’il s’agisse de l’Allemagne nazie ou des pays amis comme la France.

-Elle est impitoyable pour les vaincus ou ceux tenus comme tels, voués à devenir des AMGOT (Territoires Occupés par le Gouvernement Américain). Notre pays devra au Général De Gaulle d’avoir échappé à ce statut peu flatteur.

-Elle est volontiers hégémonique : après l’Amérique (de l’Alaska à la Terre de Feu) aux Américains de Monroe, ce sera bientôt le Plan Marshall de l’après-guerre, qui impose la suzeraineté de Washington sur l’Europe occidentale. Au prétexte d’aider à la reconstruction, des armées de fonctionnaires US établiront une tutelle de facto sur l’ensemble des administrations du vieux continent. L’euphorie de l’époque et la crainte du communisme feront gober cette sujétion à notre Quatrième République…

Bien qu’elle se soit présentée comme vertueuse et protectrice face à l’URSS et au bloc communiste, l’Amérique de la guerre froide avait pourtant dévoilé certains faux-semblants, une démocratie en trompe-l’œil malgré les alternances, blanc bonnet et bonnet blanc, autoritaire, oppressive et répressive,n’ayant pas d’amis mais des intérêts, pas de partenaires mais des vassaux, une Amérique qui considère le monde comme son arrière-cour. Mais elle préservait l’essentiel de son aura, ses défaillances restant des tabous.

L’accession à l’hyper-puissance en 1991, à la fin de la guerre froide, allait tétaniser la planète, contraignant peuples et Etats à un « choix » lapidaire entre la soumission ou la destruction, la prétention à l’hégémonie globale débouchant sur un cauchemar pour ceux qui refuseraient l’ordre imposé par Washington et ses alliés…Voici donc le « moment unipolaire américain » qui durant vingt ans repoussera les limites de l’arrogance et du cynisme.

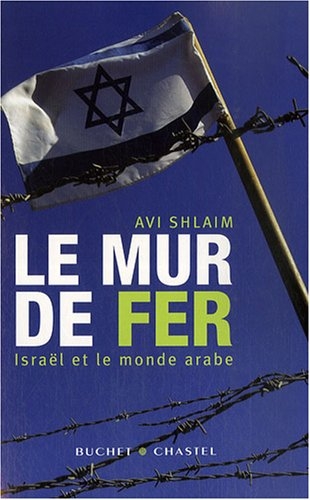

Dès la chute de l’URSS, on ne peut que noter ce mépris croissant des institutions internationales, du multilatéralisme, des compromis, et cette tendance à peine voilée à faire prévaloir la constitution et les lois étatsuniennes sur la légalité onusienne, des comportements tels qu’on les dénonce sur les rives du Potomac. Le vocabulaire travestissant les mots et les concepts, les narratives contrefaisant systématiquement faits et réalités achèveront de rendre tout dialogue insensé et toute diplomatie illusoire. Simple exemple parmi d’autres, la notion de Rogue State qui, selon Avraham Shlaim, l’un des « nouveaux historiens » israéliens, professeur à l’Université d’Oxford, se définit par les trois critères suivants : (1) Violer régulièrement la légalité internationale, (2) Détenir des armes de destruction massive, (3) Utiliser le terrorisme pour terroriser les populations civiles. Destiné à cibler Moscou ou Téhéran ou Damas, ce logiciel dévoyé ne conduirait-il pas à Washington, à Tel-Aviv, ou à telle capitale « civilisée » ?

Dès la chute de l’URSS, on ne peut que noter ce mépris croissant des institutions internationales, du multilatéralisme, des compromis, et cette tendance à peine voilée à faire prévaloir la constitution et les lois étatsuniennes sur la légalité onusienne, des comportements tels qu’on les dénonce sur les rives du Potomac. Le vocabulaire travestissant les mots et les concepts, les narratives contrefaisant systématiquement faits et réalités achèveront de rendre tout dialogue insensé et toute diplomatie illusoire. Simple exemple parmi d’autres, la notion de Rogue State qui, selon Avraham Shlaim, l’un des « nouveaux historiens » israéliens, professeur à l’Université d’Oxford, se définit par les trois critères suivants : (1) Violer régulièrement la légalité internationale, (2) Détenir des armes de destruction massive, (3) Utiliser le terrorisme pour terroriser les populations civiles. Destiné à cibler Moscou ou Téhéran ou Damas, ce logiciel dévoyé ne conduirait-il pas à Washington, à Tel-Aviv, ou à telle capitale « civilisée » ?

Dès la seconde guerre d’Irak, les « grandes démocraties » entameront leur longue dérive vers une diplomatie du mensonge de plus en plus insolente, prenant des libertés avec règles et principes, en osmose avec leur idole américaine et son cœur battant israélien. Merci pour ce moment, dirait un auteur contemporain.

Pourtant, à ce stade, la pétulance de Bill, la pieuse candeur de Debeliou, l’élégance nobélienne de Barack ont un effet anesthésiant sur les partenaires occidentaux ou autres, réticents à voir de la vilénie dans les postures de leur bon suzerain. L’Amérique, Etat mafieux, comploteur, peu fiable ? Tout mais pas ça…On a pu se leurrer quant à l’ADN du système américain, où se côtoient l’esprit pionnier, la culture cow-boy, le messianisme militant, le culte de la réussite, les néoconservateurs américano-israéliens étant les gâte-sauces de ce cocktail détonnant, degré zéro de la politique et de la diplomatie. L’arrivée de l’oncle Picsou aux affaires a eu le mérite de lever le masque.

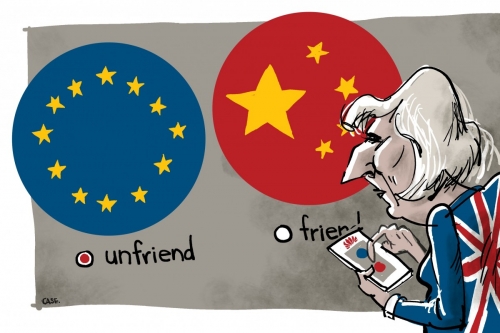

Pour l’Amérique first, tout se vend tout s’achète, rien n’est gratuit. Plus de désinvolture, plus de discours bien balancés, plus d’invocations célestes. Mais des décisions brutales, un mépris total de ce qui est autre, une ignorance crasse des réalités du monde, une approche éléphantesque, plus de circonlocutions diplomatiques, plus d’engagements internationaux, plus de traités, mais des tweets provocateurs, des pluies de menaces, des sanctions à tous vents, des insultes à tout va.

Plus rien à attendre de bon de l’Amérique si bonne. Nixon doit se retourner dans sa tombe : la théorie du fou est mise en pratique, non plus comme un leurre, mais comme une politique en soi, imprévisible, insensée, violente, brutale. Ce n’est plus un simple Etat sans-gêne, avec des manières de mauvais garçons, mais un Etat gangster, d’autant plus brutal et menaçant qu’il n’a plus la maitrise des situations. Chahuté et contesté, le maître du monde ne sait plus où donner de la tête, de la Syrie à l’Irak et l’Iran et à la Russie, à la Chine, du Venezuela à la Corée du Nord, de la Turquie à l’Arabie et au Yémen.

Sommes-nous tous des Américains ?

Raison de plus pour apostropher les innombrables propagandistes du « rêve américain », pour interpeller les multiples adeptes et apôtres de cette « dame bêtise », Mère des gens sans inquiétude, Mère de ceux que l’on dit forts, Mère des saintes habitudes, Princesse des gens sans remords, que stigmatise Jacques Brel : Salut à toi Dame bêtise, toi dont le règne est méconnu, Mais dis- le moi, comment fais-tu, Pour avoir tant d’amants, et tant de fiancés, Tant de représentants et tant de prisonniers, Pour tisser de tes mains tant de malentendus, et faire croire aux crétins que nous sommes vaincus.

On n’arrête pas ce qui est en marche, qu’il s’agisse de la république ou de la civilisation. Cinq siècles et des poussières après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, un certain Colombani allait découvrir que « nous sommes tous des Américains », assertion relevant de la méthode Coué, aurait-on dit jadis. Il n’en est rien. Malgré les efforts ardents des beautiful people qui gouvernent notre vieux pays, c’est toujours du wishful thinking…

D’ailleurs, serait-il vraiment sage pour un pays aussi cartésien que la France de faire comme si nous étions tous des compatriotes de Debeliou, de Donald Trump, John Bolton, Rumsfeld, Pence ou Pompeo ? Si tel n’est pas le cas, quoi qu’en pensent nos élites vol-au-vent, de quel droit un gouvernement s’engage-t-il au nom du peuple français, mais sans son accord, dans des aventures dangereuses. Pourquoi s’enferre-t-il sur des positions injustes et illégales, au mépris du droit international, des principes de la charte onusienne, violant les principes dont notre pays, membre permanent du Conseil de Sécurité, est censé être le gardien ?

Est-il nécessaire de manifester une solidarité sans faille aux pays agresseurs, l’Amérique et ses complices orientaux, adeptes des «frappes punitives», des crimes de guerre, des occupations illégales de territoires (syriens, irakiens ou autres), des sanctions inhumaines ? Est-il compréhensible que, dans l’affrontement actuel entre Washington et Téhéran, l’on choisisse d’appeler à la retenue et au retour à la négociation la partie, déjà sous blocus et sous sanctions, dont un officiel vient d’être assassiné ? Est-il honorable que l’on marque sa solidarité avec un Etat qui viole systématiquement lois internationales et souverainetés, vole ouvertement le pétrole syrien et pratique l’assassinat ciblé au nom d’une « doctrine Bethlehem d’autodéfense préventive » ?

Non, décidément, face aux évènements dramatiques qui menacent à tout instant de faire exploser la poudrière du Moyen-Orient, mettant en péril une paix mondiale plus fragile que jamais, la France n’a rien à gagner à s’aligner systématiquement sur des gouvernements sans foi ni loi ni vergogne. Vingt ans après la question idiote de Debeliou, dans nos pays où l’on s’arroge « le droit de dire le droit », tout se passe comme si penseurs et décideurs n’avaient pas encore saisi « pourquoi ils nous haïssent tant ». A l’heure de tous les dangers, ne serait-il pas urgent d’accélérer la réflexion et surtout d’en tirer les leçons ?

* L’Auteur utilise le mot Amérique pour désigner les États-Unis d’Amérique.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La décision du Tsar Poutine de rompre l’architecture du Tandem sous sa forme actuelle aura été une surprise pour tous les experts de la Russie et autres kremlinologues avertis ; on imagine ce qu’il en sera pour la succession, qui selon tout vraisemblance, est déjà organisée.

La décision du Tsar Poutine de rompre l’architecture du Tandem sous sa forme actuelle aura été une surprise pour tous les experts de la Russie et autres kremlinologues avertis ; on imagine ce qu’il en sera pour la succession, qui selon tout vraisemblance, est déjà organisée.

Whitlam was threatening to close Pine Gap spy station; the United States lease was due to expire in December 1975. The Governor General sacked him in November 1975, the day before he was to make an announcement in the Australian Parliament about Pine Gap.

Whitlam was threatening to close Pine Gap spy station; the United States lease was due to expire in December 1975. The Governor General sacked him in November 1975, the day before he was to make an announcement in the Australian Parliament about Pine Gap.

Ainsi, depuis les années 90, les « milieux autorisés » (universitaires, juridiques et politiques, tous metteurs en scènes des volontés économiques hégémoniques) sont partis en guerre contre le droit civil français afin de l’accommoder à la sauce anglo-américaine globaliste ; il s’agit, ni plus ni moins que de transformer les principes du droit civil en principes commercialistes. Il serait fastidieux d’énumérer toutes les « modifications-modernisations-simplifications » qui ont eu lieu depuis lors et qui concernent toutes les branches du droit (droit de la famille et des personnes, tant patrimonial que biologique, droit contractuel, droit des biens, droit des sociétés…), toutes ont pour point commun d’être motivées par la domination et l’accaparement des principaux propriétaires de capitaux. Plus précisément il s’agit, pour les dominants monétaro-économiques, de valider juridiquement – par le « droit » donc – leur accaparement définitif sur tous les biens tangibles alors que les valeurs financières immatérielles sont condamnées – par ceux-là mêmes qui les ont créées – à une très prochaine disparition.

Ainsi, depuis les années 90, les « milieux autorisés » (universitaires, juridiques et politiques, tous metteurs en scènes des volontés économiques hégémoniques) sont partis en guerre contre le droit civil français afin de l’accommoder à la sauce anglo-américaine globaliste ; il s’agit, ni plus ni moins que de transformer les principes du droit civil en principes commercialistes. Il serait fastidieux d’énumérer toutes les « modifications-modernisations-simplifications » qui ont eu lieu depuis lors et qui concernent toutes les branches du droit (droit de la famille et des personnes, tant patrimonial que biologique, droit contractuel, droit des biens, droit des sociétés…), toutes ont pour point commun d’être motivées par la domination et l’accaparement des principaux propriétaires de capitaux. Plus précisément il s’agit, pour les dominants monétaro-économiques, de valider juridiquement – par le « droit » donc – leur accaparement définitif sur tous les biens tangibles alors que les valeurs financières immatérielles sont condamnées – par ceux-là mêmes qui les ont créées – à une très prochaine disparition. la France a d’elle-même consciencieusement renoncé à ses fondamentaux historique, c’est-à-dire qu’elle a volontairement renoncé à exister. Il ne faut donc pas s’étonner aujourd’hui de la volonté, ferme et définitive, des différents « gouverne-e-ment » français de faire disparaître l’entité politique française, en tant qu’État-nation, en la scindant et en la fusionnant dans le magma – dont la vocation est ab initio fédéraliste et globaliste – appelé « Union Européenne ». Cette Union Européenne n’est rien d’autre qu’une imposture institutionnelle chargée de valider politiquement la domination irrémédiable des puissances d’argent sur les populations. Elle est le premier pas institutionnel vers le Gouvernement Mondial. D’autres pas institutionnels existent, comme celui vers la création d’une monnaie mondiale dématérialisée contrôlée par les banquiers et leurs affidés…

la France a d’elle-même consciencieusement renoncé à ses fondamentaux historique, c’est-à-dire qu’elle a volontairement renoncé à exister. Il ne faut donc pas s’étonner aujourd’hui de la volonté, ferme et définitive, des différents « gouverne-e-ment » français de faire disparaître l’entité politique française, en tant qu’État-nation, en la scindant et en la fusionnant dans le magma – dont la vocation est ab initio fédéraliste et globaliste – appelé « Union Européenne ». Cette Union Européenne n’est rien d’autre qu’une imposture institutionnelle chargée de valider politiquement la domination irrémédiable des puissances d’argent sur les populations. Elle est le premier pas institutionnel vers le Gouvernement Mondial. D’autres pas institutionnels existent, comme celui vers la création d’une monnaie mondiale dématérialisée contrôlée par les banquiers et leurs affidés…

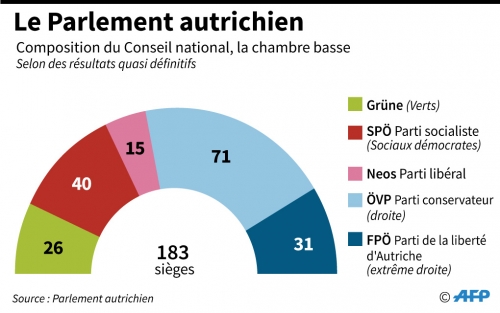

Berlin : Nous assistons à un nouvel épisode d’une tragicomédie qui a commencé déjà il y a quelques années. La SPD socialiste de Berlin vient d’exclure officiellement son ancien « Finanzsenator » Thilo Sarrazin, 74 ans. On se souvient que Thilo Sarrazin, écrivain en vue depuis la parution de son livre de 2010 « Deutschland schafft sich ab » (littéralement : « LAllemagne se déconstruit et s’autodétruit »), émettait des thèses non conformistes, parfois critiques à l’endroit de l’islam, ce qui le plaçait derechef sous la menace d’une exclusion. La goutte qui a fait déborder le vase fut une visite remarquée lors d’une manifestation de la FPÖ autrichienne dans le cadre de la campagne électorale pour les élections européennes.

Berlin : Nous assistons à un nouvel épisode d’une tragicomédie qui a commencé déjà il y a quelques années. La SPD socialiste de Berlin vient d’exclure officiellement son ancien « Finanzsenator » Thilo Sarrazin, 74 ans. On se souvient que Thilo Sarrazin, écrivain en vue depuis la parution de son livre de 2010 « Deutschland schafft sich ab » (littéralement : « LAllemagne se déconstruit et s’autodétruit »), émettait des thèses non conformistes, parfois critiques à l’endroit de l’islam, ce qui le plaçait derechef sous la menace d’une exclusion. La goutte qui a fait déborder le vase fut une visite remarquée lors d’une manifestation de la FPÖ autrichienne dans le cadre de la campagne électorale pour les élections européennes.

Entretemps, la FPÖ viennoise a proposé à Sarrazin de lui accorder le titre de membre d’honneur. « Thilo Sarrazin a abordé dans ses ouvrages des problèmes importants en rapport avec l’islamisation de l’Europe et son corollaire, la perte de l’identité mitteleuropéenne », écrit la chef de la section viennoise de la FPÖ Dominik Nepp sur sa page Facebook, pour justifier la proposition de son parti. « C’est pour ces raisons qu’il est réprouvé et rejeté par de vastes segments de l’établissement de gauche. Pour ma part, il sera toujours cordialement le bienvenu à Vienne » (se).

Entretemps, la FPÖ viennoise a proposé à Sarrazin de lui accorder le titre de membre d’honneur. « Thilo Sarrazin a abordé dans ses ouvrages des problèmes importants en rapport avec l’islamisation de l’Europe et son corollaire, la perte de l’identité mitteleuropéenne », écrit la chef de la section viennoise de la FPÖ Dominik Nepp sur sa page Facebook, pour justifier la proposition de son parti. « C’est pour ces raisons qu’il est réprouvé et rejeté par de vastes segments de l’établissement de gauche. Pour ma part, il sera toujours cordialement le bienvenu à Vienne » (se).

Paul Craig Roberts, journaliste, ancien Secrétaire-adjoint au Trésor de Ronald Reagan, économiste inventeur de la Reaganomics, l’affirme en janvier 2016 : « Le gouvernement des Etats-Unis est l’organisation criminelle la plus achevée de l’histoire humaine». Robert Mac Namara parlera d’un «Etat voyou »…Par leur présence militaire (de 750 à 1200 bases dans tous les recoins du monde), leurs implications officielles passées (en Corée, au Vietnam, enYougoslavie, en Afghanistan, en Irak) ou présentes (Irak, Afghanistan, Pakistan, Somalie, Yémen, Syrie), par leurs ingérences et leurs intimidations secrètes ou avouées (au Moyen-Orient, en Amérique Latine, en Europe, en Asie), ils constituent la plus grande menace contre la paix et la sécurité. Sous laprésidence de G. W. Bush, les forces d’opérations spéciales sévissaient dans 66 pays. En 2010, ce nombre était passé à 75 selon le Washington Post, et à 120 en 2011, selon le Commandement de ces forces. En 2013, on en comptait 134, hormis les guerres conventionnelles et les opérations par drones (de plus en plus fréquentes), le pacifique Obama ayant à son actif une progression de 123%. En 2019/2020, les dépenses militaires US devraient friser les 750 milliards de dollars, soit environ 37 % du total mondial : énorme mais, comme dirait Picsou, « des cacahuètes » pour un pays qui imprime lui-même ses billets !

Paul Craig Roberts, journaliste, ancien Secrétaire-adjoint au Trésor de Ronald Reagan, économiste inventeur de la Reaganomics, l’affirme en janvier 2016 : « Le gouvernement des Etats-Unis est l’organisation criminelle la plus achevée de l’histoire humaine». Robert Mac Namara parlera d’un «Etat voyou »…Par leur présence militaire (de 750 à 1200 bases dans tous les recoins du monde), leurs implications officielles passées (en Corée, au Vietnam, enYougoslavie, en Afghanistan, en Irak) ou présentes (Irak, Afghanistan, Pakistan, Somalie, Yémen, Syrie), par leurs ingérences et leurs intimidations secrètes ou avouées (au Moyen-Orient, en Amérique Latine, en Europe, en Asie), ils constituent la plus grande menace contre la paix et la sécurité. Sous laprésidence de G. W. Bush, les forces d’opérations spéciales sévissaient dans 66 pays. En 2010, ce nombre était passé à 75 selon le Washington Post, et à 120 en 2011, selon le Commandement de ces forces. En 2013, on en comptait 134, hormis les guerres conventionnelles et les opérations par drones (de plus en plus fréquentes), le pacifique Obama ayant à son actif une progression de 123%. En 2019/2020, les dépenses militaires US devraient friser les 750 milliards de dollars, soit environ 37 % du total mondial : énorme mais, comme dirait Picsou, « des cacahuètes » pour un pays qui imprime lui-même ses billets !

Dès la chute de l’URSS, on ne peut que noter ce mépris croissant des institutions internationales, du multilatéralisme, des compromis, et cette tendance à peine voilée à faire prévaloir la constitution et les lois étatsuniennes sur la légalité onusienne, des comportements tels qu’on les dénonce sur les rives du Potomac. Le vocabulaire travestissant les mots et les concepts, les narratives contrefaisant systématiquement faits et réalités achèveront de rendre tout dialogue insensé et toute diplomatie illusoire. Simple exemple parmi d’autres, la notion de Rogue State qui, selon Avraham Shlaim, l’un des « nouveaux historiens » israéliens, professeur à l’Université d’Oxford, se définit par les trois critères suivants : (1) Violer régulièrement la légalité internationale, (2) Détenir des armes de destruction massive, (3) Utiliser le terrorisme pour terroriser les populations civiles. Destiné à cibler Moscou ou Téhéran ou Damas, ce logiciel dévoyé ne conduirait-il pas à Washington, à Tel-Aviv, ou à telle capitale « civilisée » ?

Dès la chute de l’URSS, on ne peut que noter ce mépris croissant des institutions internationales, du multilatéralisme, des compromis, et cette tendance à peine voilée à faire prévaloir la constitution et les lois étatsuniennes sur la légalité onusienne, des comportements tels qu’on les dénonce sur les rives du Potomac. Le vocabulaire travestissant les mots et les concepts, les narratives contrefaisant systématiquement faits et réalités achèveront de rendre tout dialogue insensé et toute diplomatie illusoire. Simple exemple parmi d’autres, la notion de Rogue State qui, selon Avraham Shlaim, l’un des « nouveaux historiens » israéliens, professeur à l’Université d’Oxford, se définit par les trois critères suivants : (1) Violer régulièrement la légalité internationale, (2) Détenir des armes de destruction massive, (3) Utiliser le terrorisme pour terroriser les populations civiles. Destiné à cibler Moscou ou Téhéran ou Damas, ce logiciel dévoyé ne conduirait-il pas à Washington, à Tel-Aviv, ou à telle capitale « civilisée » ?